Um Mundo de aventuras

Golpes de estado, feitiçaria, envenenamentos, orgias, viagens longas, hotéis de vão de escada, jogos em altitude e diferenças climáticas de 50 graus. A qualificação do Mundial é uma aventura.

Em Setembro, a seleção de Marrocos foi apanhada no meio de um golpe de estado na Guiné Conacri e teve dificuldades para sair do país. No mês seguinte, a equipa da Guiné Bissau sofreu uma intoxicação alimentar generalizada antes de um jogo no qual ia tentar segurar o primeiro lugar do grupo, precisamente frente aos marroquinos. Na Ásia, há relatos de jogos com 20 graus negativos, feitos por seleções que em sua casa nunca vêm a temperatura baixar dos 25 positivos. Na América Central, onde há uns 50 anos até já se começou uma guerra entre duas nações soberanas por causa de um jogo, contam-se histórias de assaltos a comitivas visitantes por gangues armados. E na América do Sul, além das longas viagens a que são obrigados os profissionais que jogam na Europa, debate-se o problema dos jogos em altitude ou a falta de controlo sobre o que fazem esses mesmos jogadores quando regressam ao seu ambiente. A fase de qualificação de um Mundial não é só o futebol normalizado e asséptico que se imagina na visão eurocêntrica.

Hoje em dia, na Europa, já estamos muito longe da realidade que se viveu até aos anos 80, quando, após um 0-5 que Portugal apanhou na URSS, em 1983, o guarda-redes Bento veio queixar-se da alimentação nos dias que a equipa passou em Moscovo. “Não havia sequer fruta”, disse na altura o guardião do Benfica, que ainda por cima vivia no Barreiro, um bastião do Partido Comunista, e viu depois os comunistas da cidade depositarem-lhe fardos de palha à porta de casa como retaliação. A realidade para a generalidade das seleções europeias é já normalizada: viagens em aviões privados ou, na pior das hipóteses, fretados, em voos nos quais os jogadores nem são expostos à vista de jornalistas ou adeptos que lá sigam; transporte imediato para hotéis de cinco estrelas; treinos em boas condições; jogo e regresso a casa nas mesmas condições. Mas o Mundial envolve equipas de cinco continentes, onde nem o futebol é tão profissionalizado e normalizado como aqui nem as condições de vida são tão amigáveis como na Europa ou na América do Norte. Para vos explicar como é o Mundial, fui à procura de testemunhos de gente que tenha vivido ou ainda viva estes jogos de classificação por todo o Mundo. E se o que os profissionais que jogam na Europa mas vão jogar estas partidas pelas suas nações vivem hoje já não é exatamente igual ao que se viu, por exemplo, no deflagrar da guerra entre Salvador e Honduras, em 1969, ou à influência do feiticeiro que a seleção do Zaire levou para a fase final do Mundial de 1974, a verdade é que continua a estar muito longe do que acontece na qualificação europeia.

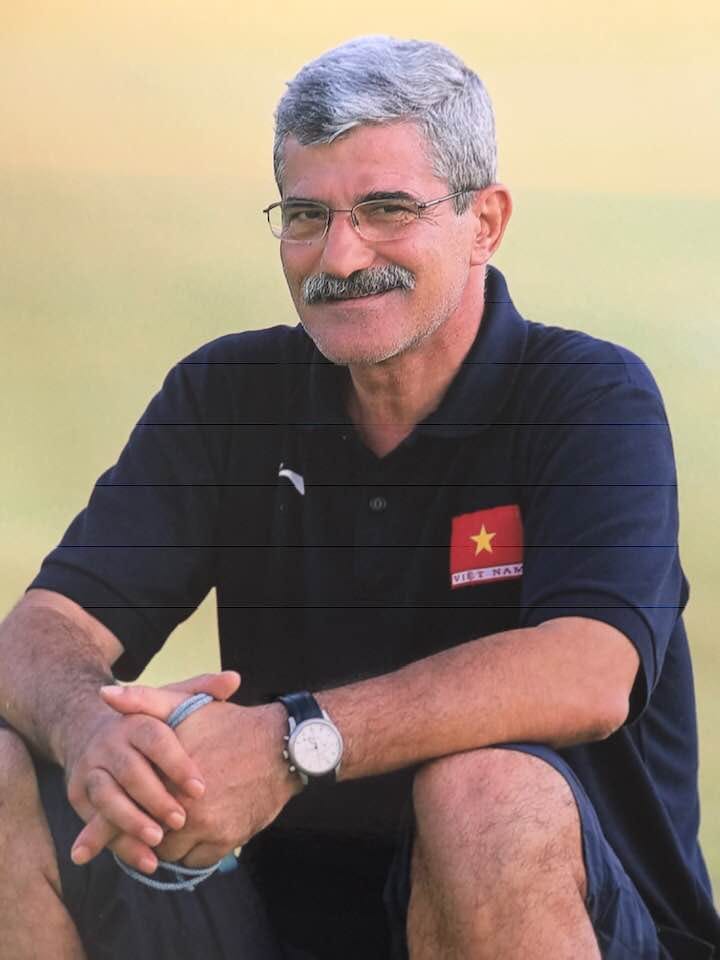

“Em África, sabemos a que horas partimos, mas nunca a que horas chegamos ou a que horas vamos comer”, Prof. Neca.

No imaginário de todos os que acompanham o Mundial e a sua história está a equipa do Zaire, a primeira participante vinda da África central. “Em África, há que distinguir a zona do sul, que no tempo que lá passei era uma espécie de oásis, da zona norte, do Magrebe, onde por estar mais próxima da Europa era tudo mais aceitável, e da África central, onde tudo era muito mais complicado”, recorda Manuel Gomes, o Professor Neca, que foi selecionador de Angola no final da década de 90. Em 1974, quando o Zaire se apurou para o Mundial da RFA, o regime ditatorial de Mobutu Sese Seko viu na proeza uma forma de propagandear a nação e quis assegurar que tudo corria bem. Os jogadores foram presenteados com uma casa e um carro – e na altura, apesar de a família do ditador viver no luxo, a generalidade da população estava muito abaixo do limiar de pobreza extrema – e na comitiva que viajou para a fase final iam funcionários governamentais, uma forte presença militar e até feiticeiros.

Hoje em dia, os feiticeiros já não são presença habitual nas seleções de um continente onde a componente tribal, no entanto, continua a ser fortíssima e contribui para o desviar as rivalidades para o lado da batota. Os feiticeiros foram substituídos, pelo menos nas equipas com mais meios, pelos cozinheiros oficiais, para evitar problemas como o que foi vivido pela seleção da Guiné Bissau em Marrocos. Em início de Outubro, a Guiné Bissau deslocou-se a Marrocos para jogar com a seleção local uma partida onde um empate lhe permitiria manter o primeiro lugar do grupo, uma vez que nas primeiras duas rondas tinha empatado com a Guiné Conacri e vencido o Sudão e os marroquinos tinham um jogo em atraso. Os guineenses acabaram por perder o jogo por esclarecedores 5-0, mas a partida foi rodeada por suspeitas de batota. Na véspera, todos os jogadores e os elementos da equipa técnica foram acometidos de vómitos e diarreia, encontrando-se fortemente debilitados quando subiram ao relvado. Foi batota? Envenenamento no hotel de Rabat em que a equipa ficou instalada? Ninguém pode garanti-lo. Mas as suspeitas persistem. “Soube de vários casos de violação de garrafas de água. Ali vale tudo. Se não tens cuidado...”, lembra Rui Águas, treinador português que foi selecionador de Cabo Verde em dois períodos nos últimos dez anos. “[A batota] é uma coisa normal ali. O próprio jogador africano se sente bem com esta forma de viver a rivalidade”, explica Neca.

Rui Águas conta que tinha a preocupação de levar cozinheiro com a comitiva sempre que a seleção cabo-verdiana – a única de expressão portuguesa que ainda está bem posicionada na corrida à qualificação – se deslocava ao estrangeiro, mas que a exiguidade de meios não lho permitia. “Era uma preocupação que costumava ter, mas não conseguíamos. Só levámos uma vez”, conta. Mas os problemas não se ficavam pela questão alimentar. “Uma vez mandei um assistente à Tunísia para ver jogar o adversário e, assim que souberam quem ele era, no hotel, encarregaram três ou quatro tipos de o perseguir. Os voos são invariavelmente muito mais longos do que na Europa, as alfândegas são mais complicadas...”, prossegue o antigo técnico de Cabo Verde. Ainda em Outubro, também, a seleção de Angola ficou retida durante todo o dia no aeroporto de Franceville, no Gabão, confinada num barracão onde não havia cadeiras nem ar condicionado. A justificação oficial era a necessidade de serem feitos testes de Covid a todos os visitantes. Só que no local não havia equipas sanitárias para os fazer. Os angolanos perderam o jogo por 2-0.

E estas demoras burocráticas também não são expediente recente, como recorda Neca. “Em África, é geralmente a Federação do país que recebe a assegurar o alojamento. Uma vez fomos jogar ao Gana e, à chegada, passámos horas em Acra, de hotel em hotel, com os jogadores dentro do autocarro, à procura de um sítio que tivesse o mínimo de condições para lá ficarmos. O que está protocolado são quatro estrelas, mas eu chegava, via, e só dizia: ‘As estrelas devem ter voado’. Quando finalmente encontrámos um hotel em condições, chegou a notícia: afinal o jogo já não ia ser em Acra. Tinham-no mudado para outra cidade, a obrigar-nos a mais uma viagem desgastante no dia seguinte”. As viagens, de resto, são outra questão a ter em conta, porque não só as federações não dispõem de meios financeiros para seguir em voos fretados, como muitas vezes os países colocam entraves à entrada destes voos no seu espaço aéreo. “Há dias estava a falar com um treinador português que também trabalhou como selecionador em África e aconteceu-lhe uma vez ter de fretar vários aviões pequenos para driblar este tipo de dificuldades, porque num avião maior não os autorizavam a entrar”, diz Neca.

“Por exemplo, para ir de Angola aos Camarões, a distância é curta, mas aconteceu termos de vir à Europa, por não haver voos diretos ou haver dificuldades burocráticas quando se passa de um país para outro”, lembra ainda Neca. E as dificuldades não se ficam por aqui. Há ainda questões de condições de trabalho e outras relacionadas com o clima extremo em que muitas vezes se joga. “Quando temos relva natural ela é normalmente má”, conta Rui Águas. “E se é sintético é complicado, porque mais de 90 por cento dos jogadores que jogam na Europa não jogam em sintético. É bem diferente para quem já teve lesões”, concretiza. Quem chega da Europa e tem de voltar para lá depois das pausas para jogos das seleções corre sérios riscos se contrair lesões ou de ficar completamente desregulado devido a condições extremas. “Por Angola, fomos jogar uma CAN ao Burquina Faso, que fica abaixo do deserto do Saara e onde, no final do Inverno europeu, estavam 35 graus, um calor seco e tempestades de areia. Até fomos aconselhados a andar de máscara como estas que agora se usam, por causa dos riscos de intoxicação”, recorda Neca. “À noite, eu olhava para os postes de iluminação e só me vinha à memória o São João, com uma diferença: o que se via não era orvalhada mas sim areia, pó e poluição”, lembra com um sorriso.

Ainda assim, não é líquido que estas viagens acabem por ser más para os jogadores. Rui Águas garante que nunca sentiu qualquer renitência dos profissionais de Cabo Verde quando era altura de se juntarem à seleção. “Cabo Verde não é um sítio normal. Eles ali gostam muito da seleção, dificilmente se queixam. É um povo emigrante, que se gosta muito entre eles”, diz. “A componente afetiva não deve ser desprezada. Se prejudicam o corpo, beneficiam a mente, porque matam saudades e voltam mais disponíveis e mentalmente saudáveis”, considera Neca. Mesmo que as viagens coloquem por vezes questões de insegurança física. Foi o que sucedeu à seleção de Marrocos, em Setembro, quando se deslocou à Guiné Conacri. Lembra-se, lá atrás, de lhe ter dito que Marrocos chegou a ter um jogo em atraso? Foi porque, quando já estava no hotel, a equipa marroquina foi surpreendida por um golpe militar destinado a depor o presidente Alpha Condé. A preocupação imediata foi tirar a equipa dali em segurança, o que não se conseguiu de um momento para o outro. “Ouvimos tiros”, explicou na altura o bósnio Vahid Halilhodzic, selecionador de Marrocos, ao L’Équipe. “E das janelas dos quartos vimos soldados a correr de um lado para o outro”, completou. A equipa marroquina acabou por sair do país no dia seguinte, voltou a Conakri um mês mais tarde, ganhando o jogo por 4-1, mas a história ficou para exemplificar os riscos que os profissionais correm quando vão jogar partidas de qualificação do Mundial longe da redoma europeia.

“Na Europa, vai-se para qualquer lado, a relva é linda, o estádio é maravilhoso, não há pressão externa, mas na Concacaf não é assim”, Stephen Eustáquio.

Esses riscos, aliás, não são exclusivos de África. Na América Central, também são ainda um pouco o pão nosso de cada dia. Aqui, as memórias são as da famosa “Guerra do Futebol”, que o jornalista polaco Ryszard Kapuscinski celebrizou num livro extraordinário. O contexto era o do apuramento para o Mundial de 1970 e colocou frente a frente as seleções de Honduras e El Salvador. Os jogos entre aquelas duas seleções vizinhas levaram à perseguição, expulsão e até ao assassinato de jogadores, adeptos e emigrantes por parte dos exércitos, agravando as já de si más relações diplomáticas entre os dois países e redundando, duas semanas depois, numa guerra que durou 100 horas e provocou mais de dois mil mortos, na sua maioria civis. Pensa que isto é coisa típica dos anos 60 e 70, quando os estados centro-americanos andavam de golpe de estado e guerra civil em golpe de estado e guerra civil? Pois desengane-se. É que ainda há poucos meses a seleção do Canadá, na qual estava o médio Stephen Eustáquio, do FC Paços de Ferreira, se deslocou ao Haiti no meio da incerteza.

“Uns meses antes de irmos ao Haiti, esteve lá a seleção do Belize, que foi parada por um gangue de motoqueiros na estrada entre o aeroporto e o hotel”, conta Eustáquio, lembrando que no meio da comitiva canadiana havia algum receio, ainda que atenuado pelo facto de a seleção já viajar para todo o lado com uma equipa de segurança privada. O Belize jogou no Haiti a 25 de Março e perdeu por 2-0. A 12 de Junho foi lá o Canadá. “Ganhámos por 1-0, não se passou nada, mas pouco tempo depois o presidente do Haiti foi assassinado”, lembra ainda o médio do FC Paços de Ferreira. O assassinato de Jovenel Moïse deu-se a 7 de Julho, nos arredores de Port-au-Prince.

Eustáquio foi internacional sub21 por Portugal e já se viu envolvido em deslocações para jogar competições da UEFA também pela sua equipa, pelo que sabe bem distinguir as coisas. “O México também pode ser um problema. Na Cidade do México, o aeroporto ainda fica a alguma distância da cidade. E as ruas são muito escuras. Há sempre alguma insegurança nesses países”, concorda Fernando Aguiar, o ‘Robocop’, que na qualidade de luso-canadiano também chegou a representar a equipa do Canadá na fase de qualificação para o Mundial de 1998. De repente, vemo-nos no meio do ambiente sombrio de séries como “Narcos: México”, com assassinatos encomendados e enorme fervor pelo futebol, às vezes para lá do que por aqui consideramos razoável. É mesmo assim?

“Em El Salvador e no Panamá lembro-me que toda a noite faziam barulho do lado de fora do hotel. No jogo, levávamos com líquidos vindos da bancada, havia sempre um ambiente hostil e complicado”, lembra Aguiar. Mas seria coisa de antigamente? Parece que não, pelo menos no estádio. “Em El Salvador apanhamos estádios cheios, nos quais, por vezes, para ir bater um canto, é preciso vir a polícia com escudos para nos proteger”, diz Eustáquio, que ainda na última madrugada esteve em campo na vitória do Canadá, em casa, contra a Costa Rica, que deixou os canadianos em boa posição para garantirem a qualificação.

O jogo disputou-se em Edmonton, mesmo no centro do país, com temperaturas próximas dos zero graus, quando em San José, capital da Costa Rica, elas oscilam nesta altura do ano entre os 20 e os 25 graus positivos. São as consequências de uma fase de qualificação que junta seleções que vão da América do Norte à America Central e às Caraíbas. “Cada país faz das condições climatéricas um dos seus trunfos. No Canadá tentamos aproveitar o frio ao máximo, para ter vantagem sobre seleções como a Costa Rica, o México ou a Jamaica, que vivem no meio do calor. E para eles deve ser complicado, como para nós é difícil ir jogar à altitude da Cidade do México ou ao calor da Jamaica”, explica Eustáquio, recordando a sucessão de jogos que teve no mês passado pela sua equipa nacional.

A 8 de Outubro, Eustáquio jogou na altitude da Cidade do México, empatando a um golo. Dois dias depois, a 10, estava a jogar, ainda que saído do banco, porque não havia tempo suficiente de recuperação, no empate a zero que os canadianos foram arrancar a Kingston, na Jamaica. A 14, voltou a comandar o meio-campo canadiano na vitória por 4-1 contra o Panamá, em Toronto. Seguiu-se o regresso à Europa e um jogo, a 17, da Taça de Portugal, contra o Águias do Moradal. Aí, face à menor dificuldade do compromisso, Jorge Simão não o convocou, ao contrário do que fizera em Setembro, quando Eustáquio jogou 90 minutos contra o SC Braga apenas dois dias depois de ter feito 78’ na vitória do Canadá frente a El Salvador (3-0) em Toronto.

“Fomos à Cidade do México, a uma altitude de 2200 metros, onde se torna muito complicado jogar. Aliás, torna-se complicado até respirar. Depois jogámos na Jamaica. Fomos de uma altitude de 2200 metros para temperaturas de 30 ou 35 graus. Por fim, voltámos ao Canadá, onde tínhamos dois ou três graus. Aí, sim, sinto que a fase de qualificação é muito competitiva na CONCACAF”, sublinha o médio do FC Paços de Ferreira. E, como está o futebol, Eustáquio já nem é sujeito às limitações que afetavam Fernando Aguiar nos seus tempos de futebolista. “Não sei como são hoje as viagens hoje em dia, mas na minha altura a Federação do Canadá não tinha assim muita disponibilidade financeira e nunca viajávamos em primeira classe. Íamos sempre em turística, a fazer viagens de oito, nove ou dez horas para depois jogar. E isso era sempre complicado”, conta o antigo médio, que hoje faz parte da equipa técnica do CDC Montalegre, da Liga 3.

“Em altitude, há menos oxigénio. Vão todos para a frente, mas quando é para voltar para trás, parece que vêm com uma saca de cimento às costas”, José Peseiro.

Se a insegurança já não se colocará na América do Sul ao nível a que se colocava em 1994, quando os cartéis da droga mandavam e assistimos até a assassinatos de jogadores, como o colombiano Andrés Escobar, culpado de ter feito um autogolo num jogo do Mundial, contra os Estados Unidos, a questão dos jogos em altitude não se coloca só no México e alarga-se até com mais gravidade à Conmebol. É que bem pior do que jogar no Estádio Azteca, a 2200 metros de altitude, é fazê-lo no Hernando Siles, de La Paz, na Bolívia, que fica 3600 metros acima do nível do mar, ou no Rodrigo Paz Delgado, de Quito, no Equador, que se situa a 2700 metros de altitude.

A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, já tentou proibir os jogos acima de determinada altitude, mas acabou por recuar e, bem pelo contrário, até facilita a batota, como conta o treinador português José Peseiro, que comandou a seleção da Venezuela em boa parte da fase de qualificação para o Mundial de 2022. “A adaptação àquelas altitudes, ou se faz com muitos dias de antecedência, que não temos, ou não se faz. O que se faz é tentar ir no dia do jogo, de manhã. É estar numa cidade perto, que é Santa Cruz, que fica a 40 minutos de avião de La Paz, ao nível do Mar, e subir de manhã, logo depois do pequeno-almoço, no dia do jogo. Chega-se lá, almoça-se e vai-se para o jogo”, conta Peseiro, que no entanto viu a tática frustrada. “Como há uma regra da FIFA que nos obriga a estar no local do jogo pelo menos cinco horas antes, a Bolívia passou a marcar os jogos para as três ou quatro da tarde, o que nos obrigava a viajar no dia anterior e a dormir lá”, explica.

A altitude, como já explicou Stephen Eustáquio mais atrás, pode ser terrível para desportos de alta intensidade. “Nota-se na capacidade de reação, de avaliação dos movimentos e até da trajetória da bola. No final desse jogo, os jogadores diziam-me: ‘Mister, decidi atacar a bola, achei que ia lá chegar, mas não cheguei’. Eles têm o conhecimento do seu próprio corpo, da sua própria velocidade de reação, tudo construído em anos de treino e jogo, mas ali fazem uma má avaliação de tudo isso”, recorda ainda Peseiro, que nessa tarde viu a Venezuela ser batida por 3-1. “A Bolívia é a pior seleção da América da Sul, mas ganha vários jogos em casa”, diz Peseiro. E, de facto, nesta qualificação, os bolivianos ganharam em La Paz à Venezuela, mas também ao Peru (1-0) e ao Paraguai (4-0), empatando com a Colômbia (1-1) e só saindo derrotados das receções ao Equador (igualmente habituado à altitude) e à Argentina. Fora de casa só fizeram dois pontos. “O problema é a rarefação do ar. Ao intervalo está tudo com falta de ar. Tínhamos botijas, para todos receberem um aporte de oxigénio, uns dias antes íamos dando aos jogadores coisas para a hemoglobina, para a capacidade de absorção de oxigénio... Mas é muito difícil”, diz ainda Peseiro.

E depois? A recuperação, como se faz? Os jogadores ressentem-se desse esforço gigantesco e isso pode refletir-se nos jogos a seguir, quando voltam aos clubes? “O regresso teve menos impacto. Achava que estariam todos muito mais fatigados, mas passado quatro dias jogámos em casa e eu não notei tanto desgaste”, diz Peseiro, que no entanto deixa uma ressalva: “Uma coisa é jogar em altitude e viajar três ou quatro horas, para um jogo em casa, ainda na América do Sul. Outra coisa é vir para Lisboa”. Aí entra outro fator, que são as viagens muito longas. Em Setembro, falou-se muito da forma como o colombiano Luis Díaz jogou (e marcou) na receção ao Chile, na madrugada portuguesa de dia 9 para dia 10, viajou de imediato para Lisboa e no dia 11 estava outra vez a jogar (e a marcar) no clássico de Alvalade, valendo um empate ao FC Porto contra o Sporting. “Além da questão fisiológica, há a questão anímica. O Díaz tem sido uma bomba. Corre-lhe tudo bem... Fez uma Copa América extraordinária e voltou a estar muito bem nestes jogos de qualificação para o Mundial. Se para um Díaz, que está emocionalmente forte, confiante, jogar 48 horas depois pode não ter significado, para um Corona, que está menos feliz, pode ter mais significado”, considera o treinador português, que já dirigiu Sporting, FC Porto e SC Braga, por exemplo.

A questão anímica não é de desprezar nas viagens dos sul-americanos para os jogos das suas seleções. É comum ver jogadores argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, a tomarem o seu chá mate, nos recipientes tradicionais, mesmo em Portugal. É uma forma de identificação com a nacionalidade, que eles mantêm por cá. “Os jogadores são envolvidos em jogos com um nível de intensidade muito menor, mas com um nível emocional maior, porque os sul-americanos sentem muito a camisola, a nação. Aquele é também um momento de libertação e de festa”, avalia Peseiro. O regresso às origens não só permite a estes jogadores reforçar a identidade nacional, como lhes dá ainda alguma liberdade em relação ao rigor a que estão normalmente submetidos na férrea disciplina dos clubes europeus que representam. O enorme desgaste das viagens intercontinentais pode, dessa forma, ser compensado pela forma como eles limpam a cabeça, desde que se garanta que não há excessos, como por vezes sucede.

Em Junho, deu muito que falar a orgia em que se envolveram vários jogadores da seleção chilena, na sequência de uma vitória sobre a Bolívia. Várias prostitutas teriam sido chamadas ao hotel em que a seleção estava em estágio, ainda por cima numa altura em que havia uma bolha de segurança devida à pandemia de Covid19. “Há muitos problemas ao nível do controlo da vida pessoal dos jogadores naqueles oito ou dez dias”, reconhece Peseiro, sem se alongar sobre o tema. Mas é fácil perceber que o estatuto de estrelas daqueles jogadores os deixa um patamar acima dos dirigentes locais, facilitando alguns excessos.

Os meus jogadores não queriam ir jogar à Coreia do Norte. Diziam: ‘Não, que eles ficam-nos com tudo... Com os telemóveis, com os computadores...’”, Henrique Calisto

A identificação cultural dos jogadores com as suas culturas é também um aspeto a reter das qualificações na Ásia, o mais imenso dos continentes onde se jogam as qualificações para os Mundiais e, por isso mesmo, também aquele em que há mais dificuldades relacionadas com as viagens. Neca, que antes de ser selecionador de Angola, foi o responsável pela seleção das Maldivas, levando-a a uma qualificação para a segunda fase no apuramento para o Mundial de 2006, lembra-se bem disso. Essa qualificação, obtida às custas da Mongólia, foi rodeada de enormes problemas, como a organização da viagem a Ulan-Bator. “O jogo era em Dezembro. Íamos jogar com 20 graus negativos, quando a temperatura nas Maldivas anda sempre entre os 24 e os 37 graus positivos. Problema: no país, não havia roupa quente. Não havia sequer a possibilidade de comprar. Tivemos de ir de avião ao Sri Lanka comprar casacos para levar”, lembra o treinador a rir.

Este, porém, é apenas um dos problemas que pode colocar-se num continente que aglomera climas tão quentes e áridos como os do Golfo Pérsico, o gelo da Mongólia ou a humidade, o calor e as chuvas da zona da Indochina. “Fui uma vez jogar com a Coreia do Sul, a Seoul, e estava a nevar. Foi a primeira vez que os meus jogadores viram neve. Muitos deles eram do sul do Vietname, onde as temperaturas oscilam entre os 20/25 graus durante a noite e entre os 30/35 durante o dia e onde chove seis meses por ano, mas naquele dia foram jogar com três graus negativos”, recorda Henrique Calisto, treinador português que foi selecionador do Vietname entre 2008 e 2010.

Calisto, que tal como Neca também trabalhou em Angola, faz no entanto uma distinção entre o ambiente que se vive entre nações asiáticas e aquele que se encontra no continente africano. “A Ásia é um continente imenso, onde as viagens podem ser terríveis, se não forem bem preparadas, se não houver dinheiro para fazer voos diretos. Mas não é como em África, onde há grandes clivagens políticas a originar problemas. Ali há sempre grandes relações”, conta Calisto. “Ninguém gosta muito da China, é certo, por causa do passado colonial dos chineses, mas no fim todos mantêm boas relações com os chineses, porque sabem que a prosperidade depende de terem uma boa relação comercial e diplomática com a China”, completa.

Neca também concorda com a enorme diferença comportamental entre asiáticos e africanos e recorda essa viagem à Mongólia para a explicar. “Na Ásia há um enorme respeito entre federações e uma vontade insuperável de receber bem. É diferente de África. Quando chegámos à Mongólia, no hotel, eles tinham-nos deixado collants de caxemira para nos sentirmos mais confortáveis no jogo”, recorda. Não há, no entanto, uma grande tradição de jogadores destas nações nos principais campeonatos da Europa. Neca ainda recordou Ali Ashfaq, que aos 36 anos ainda joga, no Club Eagles, e que, na altura, com 17, era já a grande estrela da seleção das Maldivas.

“Vim a Portugal no Euro’2004 e trouxe um vídeo dele, que mostrei ao António Carraça, que era coordenador da formação do Benfica. O Carraça queria que ele viesse para cá, o miúdo começou por ficar entusiasmado, mas depois deu-se o tsunami e ele teve receio, já não quis deixar o país”, conta. Há uma grande ligação dos futebolistas asiáticos às suas culturas, às suas zonas de nascimento e às extensas famílias. São muito mais tradicionalistas. E, se isso leva a que poucos se aventurem pelo profissionalismo na Europa, dessa forma diminuindo os incómodos colocados por longuíssimas viagens para jogar desafios de qualificação, coloca dificuldades diferentes aos europeus que para lá vão trabalhar. “Há problemas de autoridade dos treinadores, sobretudo se forem locais, porque os jogadores que chegam de fora sentem-se umas vedetas, minam a autoridade do treinador e estragam a dinâmica do grupo”, alega Calisto.

A solução passa então por contratar treinadores estrangeiros? Sim. Mas estes têm de fazer um enorme esforço para contornar as dificuldades culturais que encontram. José Peseiro, que liderou a seleção da Arábia Saudita na qualificação para o Mundial de 2010, fala sobretudo da alimentação. “Naqueles países há sempre uma grande carga cultural na alimentação. Os árabes têm necessidade cultural de comer algumas comidas que não são adequadas a atletas de alto rendimento”, afirma. Claro que depois o clima também pode ser problemático. O calor extremo, por exemplo, dificulta os horários de treinos, levando a que estes sejam feitos só de noite, sobretudo em alturas como o Ramadão, no qual os muçulmanos jejuam do nascer ao por do sol. São 28 dias por ano, em que quem tem profissões fisicamente mais exigentes e pode fazê-lo evita andar na rua de dia, passando a viver de noite, depois do “Iftar”, a refeição em que se festeja o desjejum, e da oração que se lhe segue. A não ser que haja razões mais fortes a levar em conta...

Neca chegou às Maldivas por alturas do Ramadão e recorda um episódio que mostra bem o que acontece quando dois mundos colidem. “Havia muitos campos de futebol e, pelas 16h, à hora do calor, antes de eles poderem fazer a primeira refeição do dia, havia muita gente a jogar. Há uma grande tradição de torneios inter-bairros, inter-empresas... Aproveitei e fui ver. Mas quando lá cheguei pareceu-me reconhecer vários jogadores da seleção. Chamei o meu adjunto e fiz-lhe a pergunta. ‘Olha lá, aquele, aquele e aquele não são nossos jogadores?’ E respondeu-me ele: ‘São’. Mas fê-lo com uma naturalidade extraordinária, como se fosse normal eles estarem ali a jogar futebol na hora do maior calor e sem estarem alimentados e hidratados. Tudo dias antes de um play-off decisivo que nos podia colocar na segunda fase de apuramento para o Mundial de 2006. Disse-lhe logo que não podia ser. À noite, no treino, expliquei aos jogadores que eles eram para as Maldivas o que o Figo era para Portugal. No dia seguinte falei com o secretário-geral da Federação. E a verdade é que nunca mais os vi a jogar esses torneios”.